Déposition d’Antoine Hémery

by jjj • 1 juillet 2014 • Textes à lire • 0 Comments

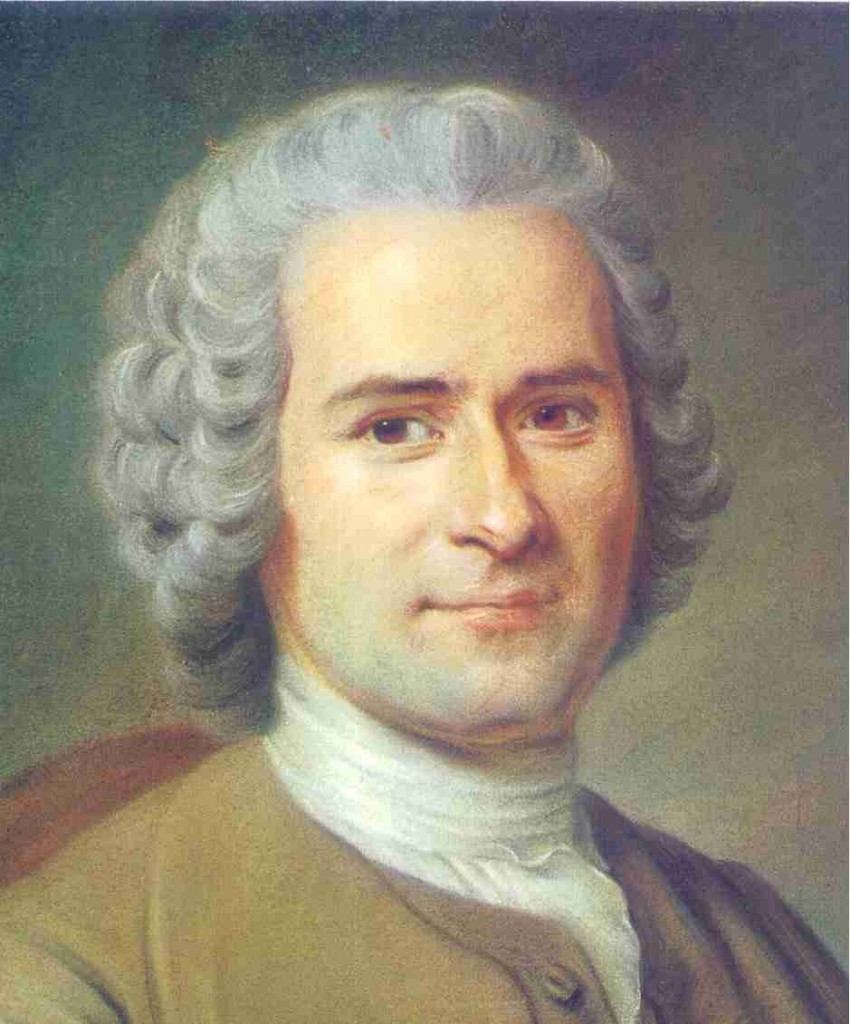

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)

DÉPOSITION D’ANTOINE HÉMERY

Moi, Antoine Hémery, garde de la Prison Royale de Vincennes, logé au château, déclare avoir été le témoin des faits qui sont rapportés ici. J’en garantis la vérité, acceptant de répéter mon récit à quiconque jetterait le doute sur l’origine accidentelle des événements.

Le matin du 6 octobre 1749, je suis allé réveiller le Philosophe en frappant, comme à l’accoutumée, trois coups à la porte de sa chambre. Il s’est levé pour prendre le pichet d’eau que j’apportais et j’ai pu voir, dans son lit, une femme endormie, nue, plutôt jeune et bien faite, et qui tournait le dos. Elle avait les cheveux défaits, le lit était en désordre. La mine réjouie et fatiguée de monsieur le Philosophe laisse à penser que la jeune femme était là depuis la veille au soir.

J’ai poussé la porte, m’introduisant de force dans la chambre qui demeure celle d’un prisonnier malgré les adoucissements et les permissions de tout genre, accordés selon les ordres venus d’en haut. J’ai constaté que cette femme était une cuisinière engagée la veille, pour le service du château ; elle est promptement retournée aux fourneaux dès que je l’ai menacée de renvoi. Il m’a fallu une fois encore sermonner le Philosophe.

Cette situation gênante était fréquente au point que je me demande si tout ce que Vincennes compte de servantes n’a pas établi une sorte de relais pour apporter à cet homme la douceur atténuative d’un sort trouvé trop rude ; et cela de jour comme de nuit car il avait accoutumé, une fois debout, d’alterner deux heures de travail et une heure de visite aux communs. « Pour me dégourdir les jambes » me lançait-il. C’est pour cela que je l’ai trouvé plus d’une fois vers les quatre heures en poursuite bruyante de la lingère, hilare elle-même, disparue, abîmée avec lui dans des montagnes de draps d’où il sortait, sur mon ordre, contrefaisant le fantôme, ce qui ne m’a jamais effrayé. Je veux dire que pour la chose, cet homme était intenable.

Mais sa belle humeur et sa joie de vivre interdisent de penser que sa légèreté ait pu engendrer quelque malaise ou climat d’agression parmi toutes celles qu’il côtoyait. Il y avait au contraire un regain d’énergie et de la vitalité contagieuse. Je n’ai jamais lu les livres pour lesquels il fut condamné mais s’ils ont produit sur les esprits les mêmes effets que dans la troupe ancillaire, il y a fort à parier que le monde va devenir meilleur.

Donc, après avoir renvoyé la jeune fille – soit dit en passant, une pure vision de bonheur – j’ai contrôlé, selon les ordres, la table de travail du penseur. Et j’ai noté qu’il continuait de rédiger, sur l’Histoire Naturelle de Monsieur de Buffon, des choses complètement inutiles, avec une encre de sa fabrication, d’une petite écriture bien formée. Il avait aussi en chantier une douzième lettre à M. Berryer, le commissaire de police où j’ai pu voir : « … Mes peines sont poussées aussi loin qu’elles peuvent l’être ; mon corps est épuisé, mon esprit abattu, mon âme pénétrée de douleurs… » J’ai bien ri en pensant à ce que je venais de voir quitter sa chambre, et lui aussi.

Je n’ai pas jugé utile de lui enlever un gros livre arrivé la veille et sur lequel il avait commencé des griffonnages à sa manière. Je suis sûr qu’il n’y comprend rien parce que d’abord, il me l’a présenté à l’envers, mais une fois tourné à l’endroit, je n’ai rien pu lire non plus de sorte que sans doute il n’a pas su ce que voulaient dire ces manières de petits chiffres pâles, mâtinés de semblants de lettres, le tout ayant pour nom d’auteur : Platon.

Je l’ai surveillé dans son travail avec de la distance discrète, je l’ai suivi dans ses sorties dégourdies – la lingère, la laitière, deux cuisinières et, au retour, la lingère encore. Cinq heures de l’après-midi sont arrivées et c’est là que commence vraiment l’histoire.

Il faisait un beau temps, avec un ciel complètement bleu depuis le matin, et de la douceur dans le fond de l’air. Voilà qui explique la demande du Philosophe : monter jusqu’au haut dans le donjon pour prendre une heure au moins le dernier soleil. J’ai bien voulu, à condition que Rochebrune, mon aide, m’accompagne :

– Sait-on jamais, dis-je au Philosophe, vous pourriez refaire le coup de François de Vendôme

– De qui ?

– De Vendôme, le duc de Beaufort, petit-fils d’Henri IV et de la belle d’Estrées, « le Roi des Halles »

– Ne m’apprenez pas son histoire, je connais…

Et nous voilà qui montons les degrés du donjon en l’écoutant dire cette affaire vieille de cent ans où le duc, chef ligueur, s’évade en descendant d’une corde fixée aux derniers mâchicoulis par un complice, mais trop courte, en sorte qu’il fit une chute, s’évanouit, la tête dans la façon de ruisseau qui court au creux du fossé. « Il s’en fallut de peu qu’il ne mourût noyé… » J’ignorais le détail du ruisseau. Rochebrune s’est émerveillé : « Je savais point cela ! Y a-t-il d’autres histoires comme celle-ci ? » Le Philosophe n’a pas tari d’anecdotes, il racontait bien.

Nous étions arrivés tout en haut, installés contre les créneaux, regardant au loin la ville baignant dans sa rumeur. Soudain, un cri nous est parvenu, faible à nos oreilles mais puissant sûrement dans la gorge de celui qui le faisait, car cela venait de loin. Le cri s’est répété, et dans un premier temps, nous n’avons su dire si c’était un sanglot ou le couplet de l’allégresse. Il y avait des deux. Rochebrune, tout d’un coup, a pointé son doigt :

– Là-bas, regardez, cela vient de sous l’arbre…

– Sous l’arbre, dis-je, je ne vois rien…

– L’arbre, tout au fond de l’allée, celle qui longe le grand mur…

– Mais il y en a dix.

– Le dernier…

Et là, j’ai vu une masse grise qui bougeait comme soulevée par-dessous d’un petit vent dont la drôle de chanson nous chatouillait les oreilles.

– Un chien ? a dit Rochebrune.

– Un chien qui lit le journal ! ai-je répondu, vous n’avez pas vu, il a sous les yeux une gazette dépliée…

– Vous avez la vue bonne…

– Meilleure que vous ne pouvez penser…

Je voulais dire que j’avais reconnu cette petite épave toute triste, échouée sur le bord de la voie avec un bruit de sirène malade comme font au jardin Ruggieri les animaux capturés qui savent disparu pour jamais leur état sauvage. J’ai mis la main sur l’épaule du Philosophe perdu dans une songerie agacée :

– C’est votre ami…

Il a poussé un drôle de soupir.

– Je sais, je l’avais reconnu moi aussi ! Mais, que lui arrive-t-il encore ?

Cet homme lui avait fait à la fin d’août et dans le début de septembre, une visite tous les jours, l’après-midi. Il était venu parfois accompagné de l’épouse du Philosophe, une Antoinette massacrant de ses deux yeux d’acier toute apparence de femme de passage dans les parages de son mari qui me déclara : « Avec lui je suis tranquille, Antoinette la jalouse ne craint rien, il est affecté d’un défaut du conduit qui le fait aller au tronc plus souvent qu’à son tour. »

– Regardez, il s’est relevé, il est debout, contre l’arbre, mais que fait-il ? s’est étonné Rochebrune.

– Ce qu’il fera trois fois encore avant que nous connaissions la cause de son trouble » a répondu le Philosophe pendant que se brisaient d’impatience irritée les rides de son front. Il a commencé d’autres anecdotes mais le cœur n’y était plus.

Le fâcheux maintenant dansait dans la grande allée, tout de travers, en homme ivre, agitant au bout de son bras, comme un drapeau pour la paix, sa gazette blanche.

– Ah ! Il y a tant de jours où j’ai aimé le voir qu’aujourd’hui je crois mon amitié plus qu’émoussée. Il a du génie pour la musique, il sait en écrire, en parler. Il a fait des articles que j’ai eu plaisir à répandre. Mais en lui, depuis peu, le doux si aimable devient douceâtre, et j’ai crainte que bientôt son esprit me fasse l’effet d’un fruit qu’attaque le sur…

Je me rappelle qu’en même temps que ces paroles prononcées, j’avais dans l’esprit le visage du musicien : une expression gentiment pleurnicharde avec de toute part des airs désolés que le monde aille ainsi, qu’il soit méprisant. Dans ses façons, il y avait du chien battu qui sans cesse craint que cela recommence, ignorant posséder des crocs pour se défendre. Et toujours le chantonnement d’une voix enveloppée dans la prévenance excessive, comme une confiserie trop sucrée…

Il est entré dans la cour, il nous a vus, criant vers son ami des mots dont le souffle du vent doux ne nous apportait que des moitiés :

– Den…, …rot, mon am…, …trouvé ; …ellement bon… rompt » et puis « …cius …cius…

Le Philosophe m’a regardé :

– Lui dirions-nous de monter avec nous ?

J’ai dit oui, nous avons crié le message : « Venez là nous rejoindre » et le voilà qui court sur le petit pont, s’engage dans la base de la tour. Nous l’attendons.

Mais le temps passe. Il n’arrive pas. Nous nous questionnons : « Où peut-il être encore ?

– …rompé …porte …je me suis…

– Quoi ? Qu’est-ce que c’est ? cela vient de l’autre côté.

Rochebrune s’est précipité, se penchant dangereusement au créneau :

– Il est dans le creux du fossé, mais comment a-t-il fait ? Venez voir…

Le Philosophe et moi étions déjà accourus pour entendre ceci, crié à forte voix depuis le bas :

– Je me suis trompé de porte en vous cherchant ; que faire maintenant ?…

Tout ira très vite alors.

Le Philosophe et Rochebrune sont appuyés tous deux dans l’espace du même créneau dont je connais le branle de certaines pierres posées là voilà quatre cents ans. En bas, à leur verticale, il y a le musicien qui n’arrête pas de parler. J’entends : « … ah … je pleurais, je sanglotais tout à l’heure, sous l’arbre, là-bas, inondé de larmes et de bonheur, et puis j’ai dansé sur le chemin parce que je viens de comprendre, de tout comprendre. L’homme ! L’homme est bon, naturellement, ce sont les autres, c’est la société qui le corrompt ; je vais écrire cela, le développer pour répondre à la question du concours écrite là, dans le Mercure de France. »

Et il tend, à bout de bras son journal : « Oui, c’est la question proposée par l’Académie de Dijon pour son prix : « Si le progrès de Sciences et des Arts a contribué à corrompre ou à s’égarer les mœurs », je vais vous dire… » ; il reprend respiration parce qu’il doit parler haut : « … vous dire la prosopopée que j’ai faite : c’est Fabricius, ce consul romain qui vient de tout comprendre comme moi, il dit : « Les arts ont tout corrompu, tout ! » Il appelle les Romains « Brisez, dit-il, les portiques, l’homme est bon, naturellement, il n’a pas besoin des Arts, détruisez les temples, que s’effondrent les … »

Et précisément là, alors que je tourne le dos, ayant déjà fait trois pas pour aller chercher l’étourdi exalté, je perçois comme un bruit grenu, court, rugueux, un bruit de meule. Je me retourne et c’est l’horreur. Il n’y a plus de Philosophe, plus de Rochebrune, la pierre branlante a glissé, le créneau est désormais inoccupé pour toujours. Et tout cela descend dans un grand « Ah ! » élastique qui ne tiendra pas. Revenu près du vide, j’ai le temps de voir les corps, bras et jambes écartés, qui volent encore, semblables à l’araignée fondant sur l’insecte.

Le Philosophe tombe sur le musicien. Cela fait quelque chose comme « Grouiiik ». Rochebrune écrase le Philosophe et la pierre hélas arrive, partie avec un léger retard. Elle est énorme, elle n’avait pas bougé depuis quatre siècles, le maçon devait être un horrible assassin de grands chemins, repenti peut-être, mais les pierres, elles, n’oublient jamais.

Ah mon Dieu, la fin est affreuse à décrire. Je n’en dirai rien sinon que je descends pour découvrir la seule forme encore identifiable : la tête pleurnicharde du musicien, le nez dans le ruisseau.

Ainsi sont morts le 6 octobre 1749 le philosophe nommé Denis Diderot qui avait trop parlé contre la religion dans ses livres, le musicien Jean-Jacques Rousseau, accessoirement écrivain, et Amédée Rochebrune, mon aide et ami, – au château, garde et jardinier.

Antoine Hémery

Le 8 octobre 1749

A l’Hôtel de Police royale.

*

* *

Jean-Joseph Julaud, 22 mars 1991 – récit uchronique extrait du recueil « Mort d’un kiosquier » publié en 1994 aux éditions Critérion

*

* *

Jean-Jacques Rousseau, au début d’octobre 1749, allait rendre visite à son ami Denis Diderot emprisonné au château de Vincennes pour ses écrits, lorsqu’il eut cette illumination bouleversante : l’homme est bon par nature c’est la civilisation qui l’a corrompu. On connaît la suite.