Les dix commandements pour écrire un poème – deuxième partie

by jjj • 3 juin 2014 • Poème quotidien • 0 Comments

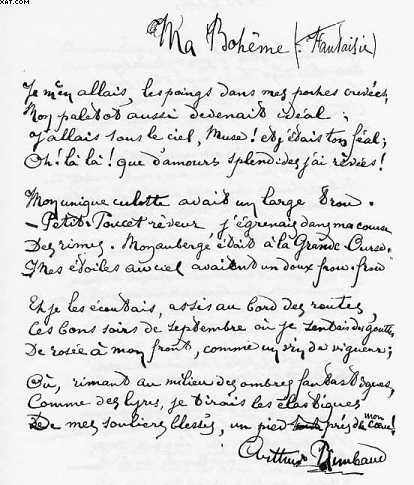

Manuscrit du poème « Ma bohème » d’Arthur Rimbaud (1854 – 1891)

Extrait de La Poésie française pour les Nuls, éditions First, 2010

4 – Identifiez le vers

Le décompte des syllabes s’effectue pour les autres vers de la même façon que pour les alexandrins. Leur nom varie selon leur longueur :

Une syllabe : monosyllabe : Mur

Deux syllabes : dissyllabe : Tout dort

Trois syllabes : trisyllabe ou trimètre : Monotone

Quatre syllabes : tétrasyllabe ou tétramètre : Les sanglots longs (Verlaine)

Cinq syllabes : pentasyllabe ou pentamètre : Quoi ? – L’éternité (Rimbaud)

Six syllabes : hexasyllabe ou hexamètre : Elle dort toute blanche (Charles Cros)

Sept syllabes : heptasyllabe : Le papillon ! Fleur sans tige (Nerval)

Huit syllabes : octosyllabe : Dans une escale mal famée (Catulle Mendès)

Neuf syllabes : ennéasyllabe : De la musique avant toute chose (Verlaine)

Dix syllabes : décasyllabe : Les grands nénuphars entre les roseaux (Verlaine)

Onze syllabes : hendécasyllabe – son emploi est très rare : Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses (Verlaine)

Douze syllabes : alexandrin, ou dodécasyllabe : J’étais las d’un beau ciel et d’un lit amoureux (Pétrus Borel)

5 – Maîtrisez les rimes

La rime est le retour d’un même son produit par des voyelles et des consonnes à la fin des vers.

Qualité de la rime

a – Lorsque la rime comporte plusieurs lettres communes – sons vocaliques plus consonnes –, elle est dite riche :

Adoration / exploration ; sommeillant / réveillant

b – Lorsqu’elle comporte un son vocalique associé à une ou plusieurs consonnes, elle est dite suffisante :

Lieux / yeux ; village / davantage

c – Lorsqu’elle ne comporte qu’un son vocalique, elle est dite pauvre :

Défaut / chaud ; nœuds / cheveux

Disposition des rimes

a – Elles peuvent être plates, ou suivies (a, a, b,b, c,c…)

Je t’aime, je suis fou, je n’en peux plus, c’est trop ; a

Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot, a

Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, b

Tout le temps, le grelot s’agite, et le nom sonne ! b

(Edmond Rostand – Cyrano de Bergerac)

b – Elles peuvent être croisées (a, b, a, b) :

Nous aurons des lits pleins d’odeurs légères, a

Des divans profonds comme des tombeaux, b

Et d’étranges fleurs sur des étagères, a

Écloses pour nous sous des cieux plus beaux. b

(Baudelaire)

c – Elles peuvent être embrassées (a, b, b, a) :

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, a

Je me suis promené dans le petit jardin b

Qu’éclairait doucement le soleil du matin, b

Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle. a

(Verlaine)

6 – Appliquez la loi d’alternance

En poésie classique, on distingue les rimes féminines et les rimes masculines. Dans un poème, elles doivent alterner. Voyons cela :

a – Rimes féminines

Les rimes qui se terminent par un e muet (un e qu’on ne prononce pas) sont dites féminines (même si le mot qu’elles terminent n’est pas du genre féminin) :

Partage / orage, sont des rimes féminines

Paroles / symboles, sont des rimes féminines (la consonne s qui les termine ne compte pas, car elle est grammaticale – c’est la marque du pluriel).

b – Rimes masculines

Les rimes qui se terminent par une consonne, ou par toute autre voyelle qu’un e muet, sont dites masculines (même si le mot qu’elles terminent n’est pas du genre masculin) :

Toison / raison, sont des rimes masculines

Trou / frou-frou, sont des rimes masculines

c – L’alternance

Voici comment rimes féminines et masculines doivent alterner :

Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé, m

Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie : f

Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé m

Porte le Soleil noir de la Mélancolie. f

(Nerval)

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, f

Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, m

Par delà le soleil, par delà les éthers, m

Par delà les confins des sphères étoilées, f

Mon esprit, tu te meus avec agilité, m

Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde, f

Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde f

Avec une indicible et mâle volupté. m

(Baudelaire)

7 – Identifiez les strophes

Une strophe est un paragraphe composé de vers de longueur identique ou différente. Si un poème comporte plusieurs strophes, elles sont séparées par un espace.

Les strophes portent un nom différent selon le nombre de leurs vers :

Un vers : monostique

Deux vers : distique

Trois vers : tercet

Quatre vers : quatrain

Cinq vers : quintil

Six vers : sizain

Sept vers : septain

Huit vers : huitain

Neuf vers : neuvain

Dix vers : dizain

Onze vers : onzain

Douze vers : douzain

8 – Jouez avec les sons

La poésie, c’est de la musique, la musique des mots. Lorsque vous écrivez un poème classique, vous devez produire du sens, du rythme, des rimes, mais surtout, surtout, de la musique, de la douceur au moyen de syllabes dont les sonorités se succèdent harmonieusement si vous parlez de douces choses, ou de façon plus rude si la colère est en vous (pensez à Aubigné). Votre poème doit charmer l’oreille pour parler au cœur, il doit interpeller pour aller à l’esprit, le tout avec une harmonie adaptée à la situation. Verlaine surtout a été vigilant aux sonorités, sa poésie est une excellente école pour repérer ce qui produit le charme si particulier de ses vers.

L’assonance

La répétition d’un même son vocalique, c’est-à-dire qui provient de voyelles, porte le nom d’assonance.

L’assonance permet de créer dans le vers où la strophe un effet de répétition sonore en rapport avec ce que le poète ressent ou évoque.

Lorsque cette répétition évoque la réalité décrite, on parle d’harmonie imitative.

Ainsi, dans ce vers de Racine, l’abondance de la lettre « i » nous fait entendre le cri de Phèdre qui pleure sur ses malheurs :

Tout m’afflige et me nuit et conspire à ma ruine

La répétition du son « i » n’exprime pas forcément l’hystérie ; chez Mallarmé, il pousse ses aigus dans un cri de victoire :

Victorieusement fui le suicide beau / Tison de gloire…

L’assonance fut aussi, dans les chansons de geste et dans les premiers poèmes en langue française, la répétition en fin de vers d’un même son vocalique, elle tenait lieu de rime. On trouve un exemple de cet emploi dans la chanson que voici, où fontaine, belle et aime reposent sur l’assonance «è »

A la claire fontaine

M’en allant promener

J’ai trouvé l’eau si belle

Que je m’y suis baigné

Il y a longtemps que je t’aime

Jamais je ne t’oublierai

L’allitération

La répétition d’un même son consonantique, c’est-à-dire qui provient de consonnes, porte le nom d’allitération.

On peut obtenir également une harmonie imitative avec des consonnes. Ainsi, dans ce vers de Racine où Oreste sent que la folie l’envahit, la répétition de la consonne « s », évoque le sifflement du serpent :

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?

Dans ce vers de Victor Hugo, la répétition du son « r » (combiné aux assonances en « ou » et « on ») imite le bruit des colonnes de canons qui se déplacent vers le combat :

Le bruit des lourds canons roulant vers Austerlitz

Dans cet autre vers d’Hugo, l’allitération en « f » (combinée aux assonances en « è ») imite l’exhalaison du parfum des fleurs :

Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèles

9 – Osez l’enjambement…

Avant d’oser l’enjambement, pratiquez d’abord le rejet, puis le contre-rejet…

Le rejet

Lorsque vous avez terminé un vers sans utiliser tous les mots dont vous aviez besoin, ceux-ci sont « rejetés » dans le vers suivant. Ce « rejet » est bref, il ne doit pas comporter davantage de mots que le groupe auquel il appartient dans le vers qui le précède. Dons cette première strophe du Dormeur du val, « D’argent » et « luit » sont des rejets.

C’est un trou de verdure où chante une rivière

Accrochant follement aux herbes des haillons

D’argent ; où le soleil, de la montagne fière

Luit. C’est un petit val qui mousse de rayons.

Le contre-rejet

Le contre-rejet est un mot ou groupe de mot court, placé en fin de vers, et qui commande grammaticalement le vers suivant. Ce procédé permet d’attirer l’attention sur ce mot ou groupe de mots ainsi mis en relief. Ainsi, dans ces deux vers de Rimbaud dans Le Bateau ivre, « Et des îles » est un contre-rejet.

J’ai vu des archipels sidéraux ! Et des îles

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur.

L’enjambement

Lorsqu’une proposition s’étend sur deux vers, on parle d’enjambement. Ainsi dans ces deux vers de Vigny, la proposition occupe les deux alexandrins :

Tranquilles cependant, Charlemagne et ses preux

Descendaient la montagne et se parlaient entre eux.

10 – Soyez libre

En fin de compte, choisissez ce qui vous convient le mieux ! Si vous jugez trop contraignantes ces lois, ce comptage des syllabes, cette recherche de la rime, ce culte du rythme, laissez-vous aller, l’important en poésie, c’est de charmer, de conquérir votre lecteur, de l’étonner, de l’émouvoir, de le faire sourire aussi.

Si on a longtemps imposé la rime et le calibrage des vers et des poèmes, c’est que, au temps où l’imprimerie et le livre étaient peu développés, il fallait bien venir en aide à la mémoire sollicitée pour restituer par oral de longs textes. Et la mise en vers permettait par les sons répétés de retrouver les séquences narratives ou descriptives plus facilement. Pensez à ces troubadours et trouvères des temps héroïques de la poésie, qui transportaient dans leur tête et dans leur cœur des milliers de poèmes, sans aucun support écrit ! En serait-on capable aujourd’hui ?

Que vous soyez classique ou moderne dans vos choix, n’oubliez pas que ce qui compte, c’est le plaisir que vous allez partager avec vos lecteurs. Même si leur nombre est un millier, un million, ou un seul, c’est ce partage qui donne à vos mots leur valeur. C’est lui le vrai poète puisqu’il apporte le bonheur.