L’affable La Fontaine, deuxième partie

by jjj • 30 septembre 2013 • Extraits • 0 Comments

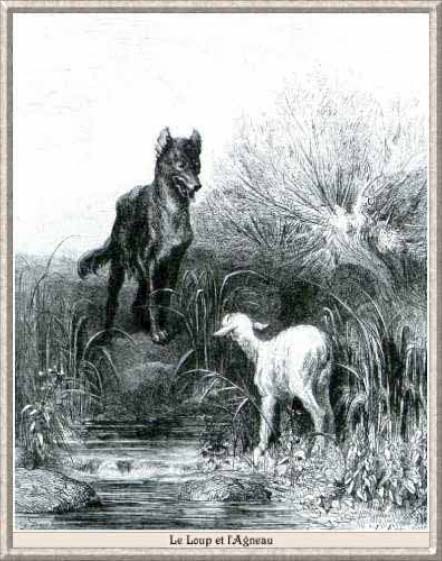

Le Loup et l’Agneau, illustration de Gustave Doré (1832 – 1883)

Le saviez-vous ?

La Fontaine or not la Fontaine ? That is the question…

Le jeudi14 avril 1695, La Fontaine, décédé la veille, est inhumé dans le cimetière des Saints Innocents qui dépend de la paroisse Saint-Eustache à Paris. Des années plus tard, l’Abbé d’Olivet écrit que le fabuliste fut enterré dans le cimetière Saint-Joseph qui dépendait aussi de la paroisse Saint-Eustache. En 1792, les révolutionnaires, se fiant aux écrits de l’Abbé d’Olivet exhumèrent, au cimetière Saint-Joseph, des ossements qu’ils prirent pour ceux de La Fontaine. Transférés en 1817 au cimetière du Père Lachaise, ils s’y trouvent encore aujourd’hui, dans le sarcophage du fabuliste. Certains biographes pensent que ces ossements sont vraiment ceux de La Fontaine, sa dépouille ayant pu être transférée peu de temps après sa mort, du cimetière des Saints Innocents au cimetière Saint-Joseph. Faute de certitudes, le mystère demeure…

Les bons contes…

Les contes de La Fontaine sont, la plupart du temps, délurés, coquins, malins, pleins d’une finesse à laquelle n’est point habituée la chose… En voici un fort court, paru en 1665, où l’on fait la connaissance de la sage sœur Jeanne :

Conte de Sœur Jeanne

Sœur Jeanne ayant fait un poupon,

Jeûnait, vivait en sainte fille.

Toujours était en oraison.

Et toujours ses sœurs à la grille.

Un jour donc l’abbesse leur dit;

Vivez comme sœur Jeanne vit;

Fuyez le monde et sa séquelle

Toutes reprirent à l’instant:

Nous serons aussi sages qu’elle

Quand nous en aurons fait autant.

Jean de La Fontaine – Contes, 1665

Les fables pour Monseigneur le Dauphin

La Fontaine publie les six premiers livres de ses fables en 1668. Elles sont dédiées à Monseigneur le Dauphin, fils aîné de Louis XIV. Dix ans plus tard paraissent cinq autres livres qui ont pour dédicataire Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart – en plus court : Madame de Montespan – la belle marquise maîtresse du roi. Le dernier livre des fables, le livre XII, paraît en 1693 avec une dédicace à Monseigneur le duc de Bourgogne, Louis, petit-fils de Louis XIV, né en 1682.

Des fables qui coulent de sources…

La Fontaine écrit ses fables en vingt-cinq ans, à Paris, et non dans quelque forêt inspiratrice où le poète aurait batifolé en quête d’idées. Car les sources d’inspiration de La Fontaine sont nées de ses lectures et non de quelque terrier qu’il aurait observé ou de quelque renard, quelque loup qui auraient pu s’aventurer dans le Jardin du Luxembourg qu’il fréquentait assidûment – quoique leurs métaphores les fréquentassent alors, et les fréquentent encore, en même temps que celles de coqs ou corbeaux, d’ânes, de poules, de jeunes souris ou de vieux lions…

La langue française

Les histoires que La Fontaine nous raconte, et leur morale, ont déjà été imaginées et formulées par des fabulistes grecs, romains, indiens, par ses contemporains ou par la sagesse populaire à travers des contes nés au fil des âges. Mais alors, où donc se situe le génie de notre Jean ? D’où vient que plus jamais on n’associe sans penser à lui le Corbeau et le Renard, le Chêne et le Roseau, la Cigale et la Fourmi, et la morale qui s’ensuit ? C’est que le bonhomme Jean, dans sa besace, possédait tous les secrets d’un autre personnage, discret, et qui, chez lui, gouverne tout : la langue française. D’elle il a tout aimé : sa rigueur et sa fantaisie, ses exigences et sa douceur, son chant léger, son harmonie, ses règles austères, son mystère. Voici la liste de ses pairs…

Le saviez-vous ?

Les sources qui ont alimenté La Fontaine ?

Le plus ancien serait un esclave marqué dans son corps par toutes les disgrâces de la nature, il était bossu, bègue, vivait en Grèce aux VIIe et VIe siècles av J-C, il s’appelait Esope. C’est lui qui aurait inventé le genre de l’apologue – la fable – courte histoire destinée à illustrer et à enseigner une morale.

On trouve ensuite Lucrèce (98 – 54 av J-C), Ovide (43 av J-C, 17 ap J-C), Horace (65 – 8 av J-C), poètes latins.

Phèdre (15 av J-C, 50 ap J-C), fabuliste latin, qui s’inspire d’Esope pour composer ses fables.

Pilpay, ou Bidpay, brahmane indien légendaire qui aurait vécu vers le IIIe ou le IVe siècle. Il écrit des fables en sanskrit reprises dans un livre de contes moraux traduits en persan puis en français au XVIIe siècle. Sans doute s’est-il inspiré de certaines histoires inscrites dans la tradition orientale et qui auraient été écrites vers 900 av. J-C par un autre auteur légendaire : Lockman

Faërne, poète latin du XVIe siècle, qui écrit à la demande du pape Pie IV, Jean Ange de Medicis, un recueil d’une centaine de fables imitées d’Esope.

Abstemius, humaniste italien du XVe siècle qui publie à Venise en 1495 cent fables latines.

Verdizotti (1530 – 1607), appelé prince des fabulistes par les Italiens, Vénitien auteur d’un recueil de cent fables.

Enfin, les Français Clément Marot (1497 -1544), Bonaventure des Périers (1498 – 1544), Jean Commire (1625 – 1702), Boileau (1636 – 1711) qui fournissent certains sujets des narrations qui suivent.

Quatre fables…

Êtes-vous héron ? Vous promenez-vous sur vos longs pieds, en attendant quelque bonne fortune ? Ou bien faites-vous le loup devant l’agneau que vous trouvez troublant votre long fleuve tranquille ? Êtes-vous cigale ou fourmi, corbeau ou renard ? Remarquez l’art de la mise en scène et du dialogue dans ces fables. De nos jours, La Fontaine eût été un homme d’image, un metteur en scène, un monteur, un réalisateur, un Zidi, un Tavernier, un Leconte, un Oury, un Besson du Grand Bleu… Observez la disposition des vers : les alexandrins alternent avec les octosyllabes, évitant ainsi toute monotonie ; analysez la disposition des rimes, vous y trouverez de singulières symétries, comme si se cachait dans leur succession quelque message chiffré. Libre à vous de l’interpréter…

Plaisir de lire

Le Héron, d’après Abstemius

Un jour, sur ses longs pieds, allait, je ne sais où

Le Héron au long bec emmanché d’un long cou.

Il côtoyait une rivière.

L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours ;

Ma commère la carpe y faisait mille tours

Avec le brochet son compère.

Le Héron en eût fait aisément son profit :

Tous approchaient du bord, l’oiseau n’avait qu’à prendre ;

Mais il crut mieux faire d’attendre

Qu’il eût un peu plus d’appétit.

Il vivait de régime, et mangeait à ses heures.

Après quelques moments, l’appétit vint : l’oiseau,

S’approchant du bord, vit sur l’eau

Des tanches qui sortaient du fond de ces demeures.

Le mets ne lui plut pas ; il s’attendait à mieux

Et montrait un goût dédaigneux

Comme le rat du bon Horace.

«Moi, des tanches ? dit-il, moi Héron que je fasse

Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ?»

La tanche rebutée, il trouva du goujon.

«Du goujon ! c’est bien là le dîner d’un Héron !

J’ouvrirais pour si peu le bec ! aux Dieux ne plaise !»

Il l’ouvrit pour bien moins : tout alla de façon

Qu’il ne vit plus aucun poisson.

La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise

De rencontrer un limaçon.

Ne soyons pas si difficiles :

Les plus accommodants, ce sont les plus habiles :

On hasarde de perdre en voulant trop gagner.

Gardez-vous de rien dédaigner.

Jean de La Fontaine – Fables, Livre I, 1668

Le Loup et l’Agneau, d’après Ésope

La raison du plus fort est toujours la meilleure :

Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un Agneau se désaltérait

Dans le courant d’une onde pure.

Un Loup survient à jeun, qui cherchait aventure,

Et que la faim en ces lieux attirait.

« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?

Dit cet animal plein de rage :

Tu seras châtié de ta témérité.

– Sire, répond l’Agneau, que Votre Majesté

Ne se mette pas en colère ;

Mais plutôt qu’elle considère

Que je me vas désaltérant

Dans le courant,

Plus de vingt pas au-dessous d’Elle,

Et que par conséquent, en aucune façon,

Je ne puis troubler sa boisson.

– Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,

Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

– Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né ?

Reprit l’Agneau ; je tète encor ma mère

– Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.

– Je n’en ai point. – C’est donc quelqu’un des tiens :

Car vous ne m’épargnez guère,

Vous, vos bergers et vos chiens.

On me l’a dit : il faut que je me venge. »

Là-dessus, au fond des forêts

Le Loup l’emporte, et puis le mange,

Sans autre forme de procès.

Jean de La Fontaine – Fables, Livre I, 1668

La Cigale et la Fourmi, d’après Ésope

La cigale, ayant chanté

Tout l’été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue.

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau

Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu’à la saison nouvelle.

«Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l’oût, foi d’animal,

Intérêt et principal.»

La Fourmi n’est pas prêteuse ;

C’est là son moindre défaut.

«Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.

Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

– Vous chantiez ? j’en suis fort aise.

Eh bien dansez maintenant.»

Jean de La Fontaine – Fables, Livre I, 1668

Le Corbeau et le Renard, d’après Ésope

Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard par l’odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage :

«Et bonjour, Monsieur du Corbeau.

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix (6) des hôtes de ces bois.»

A ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ;

Et pour montrer sa belle voix,

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le renard s’en saisit, et dit: «Mon bon Monsieur,

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute.

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »

Le Corbeau honteux et confus

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Jean de La Fontaine – Fables, Livre I, 1668

La Fontaine vu par…

Nos beaux esprits ont beau se trémousser, le Bonhomme ira plus loin que nous. – Molière (1622 – 1673)

Faites-vous envoyer promptement les fables de La Fontaine, elles sont divines. – Madame de Sévigné (1626 – 1696)

La Fontaine fait parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point: ce n’est que légèreté, qu’élégance, que beau naturel et que délicatesse dans ses ouvrages.- Jean de La Bruyère (1645 – 1696)

Non seulement il a inventé le genre de poésie où il s’est appliqué, mais il l’a porté à sa dernière perfection.- Charles Perrault (1628 – 1703)

C’est un homme unique dans les excellents morceaux qu’il nous a laissés.- Voltaire (1694 – 1778)

Le style de La Fontaine est peut-être ce que l’histoire littéraire de tous les siècles offre de plus étonnant.- Nicolas de Chamfort (1740 – 1794)

C’est La Fontaine qui est notre Homère…il nous a donné notre œuvre poétique la plus nationale, la plus achevée et la plus originale.- Hyppolyte Taine (1828 – 1893)

Il y a bien quelque chose de pantagruélique dans l’art de La Fontaine, le plus érudit de notre langue; mais ce qui se voyait chez Rabelais, ce qui était voyant chez Ronsard, s’évapore chez lui en une essence volatile et lumineuse.- Marc Fumaroli, né en 1932

L’utile se marie ici à l’agréable, se métamorphose même en forme d’agrément conscient et accepté.- Patrick Dandrey, né en 1950